2024年,黑龙江所立足主责主业,坚持“四个面向”,不断激发淡水渔业科技创新新动能,在种业科技创新、绿色健康养殖、渔业资源保护、宜渔空间拓展等领域取得了一系列令人瞩目的新突破,经各创新团队推荐和严格遴选,形成了黑龙江所2024年8项科研进展亮点,其中2项成果更是成功入选中国水产科学研究院2024年科研重大进展。

亮点1:培育耐碱杂交雅罗鱼“雅龙1号”新品种

淡水鱼类基因组学与基因编辑创新团队从内蒙古达里湖收集耐高碱的瓦氏雅罗鱼,从新疆额尔齐斯河收集具有生长优势的高体雅罗鱼,以体重和耐碱为目标性状、经连续2代群体选育获得母本和父本,进而杂交培育出我国首个鱼类耐碱新品种——杂交雅罗鱼“雅龙1号”。

“雅龙1号”具有耐中、高碳酸盐碱度且生长快的特点。其苗种在中高碱度水域(10~35mM)的驯养成活率达70%以上;在碳酸盐碱度10~35mM的中高碱度池塘均可养殖,1龄鱼、2龄鱼生长速度比普通雅罗鱼提高16%以上,在北方养殖2年即可达到商品鱼规格。适宜在东北、西北、华北等地水温13~22℃的人工可控盐碱水体中养殖。该品种不仅为我国中高盐碱水土的开发利用提供了优质养殖对象,还在拓展宜渔空间、推动非耕地资源高效利用方面发挥了重要作用,并入选中国水产科学研究院2024年科研重大进展。

该成果得到国家重点研发计划、农业行业专项、黑龙江省重点研发、院所基本科研业务费等项目支持。

亮点2:创立寒地稻渔综合种养技术

盐碱水域养殖品种开发与利用创新团队联合黑龙江省水产技术推广总站,成功攻克寒地稻渔综合种养关键技术,实现了水稻稳产、农(渔)民增收、农药和化肥使用量大幅减少、农产品质量安全水平显著提高的良好效果。

该成果主要针对寒地(包括盐碱地区)稻渔综合种养基础理论支撑不足、关键技术缺乏、模式标准化程度低等问题,揭示了寒地稻渔综合种养共生运行机制及水产养殖动物对稻田环境变化的响应机制,开发了洛氏鱥、黑龙江泥鳅、台湾泥鳅等适合寒地稻渔综合种养的水产养殖新品种,攻克了寒地稻渔综合种养过程中稻渔配比、田间工程、水质调控等关键技术,构建了稻-鱼、稻-蟹、稻-小龙虾、稻-鳅、田-塘接力、盐碱地异位循环水养殖等寒地稻渔生态种养新模式,并入选中国水产科学研究院2024年科研重大进展。

该研究得到国家重点研发计划、黑龙江省自然科学基金、院所基本科研业务费等项目支持。

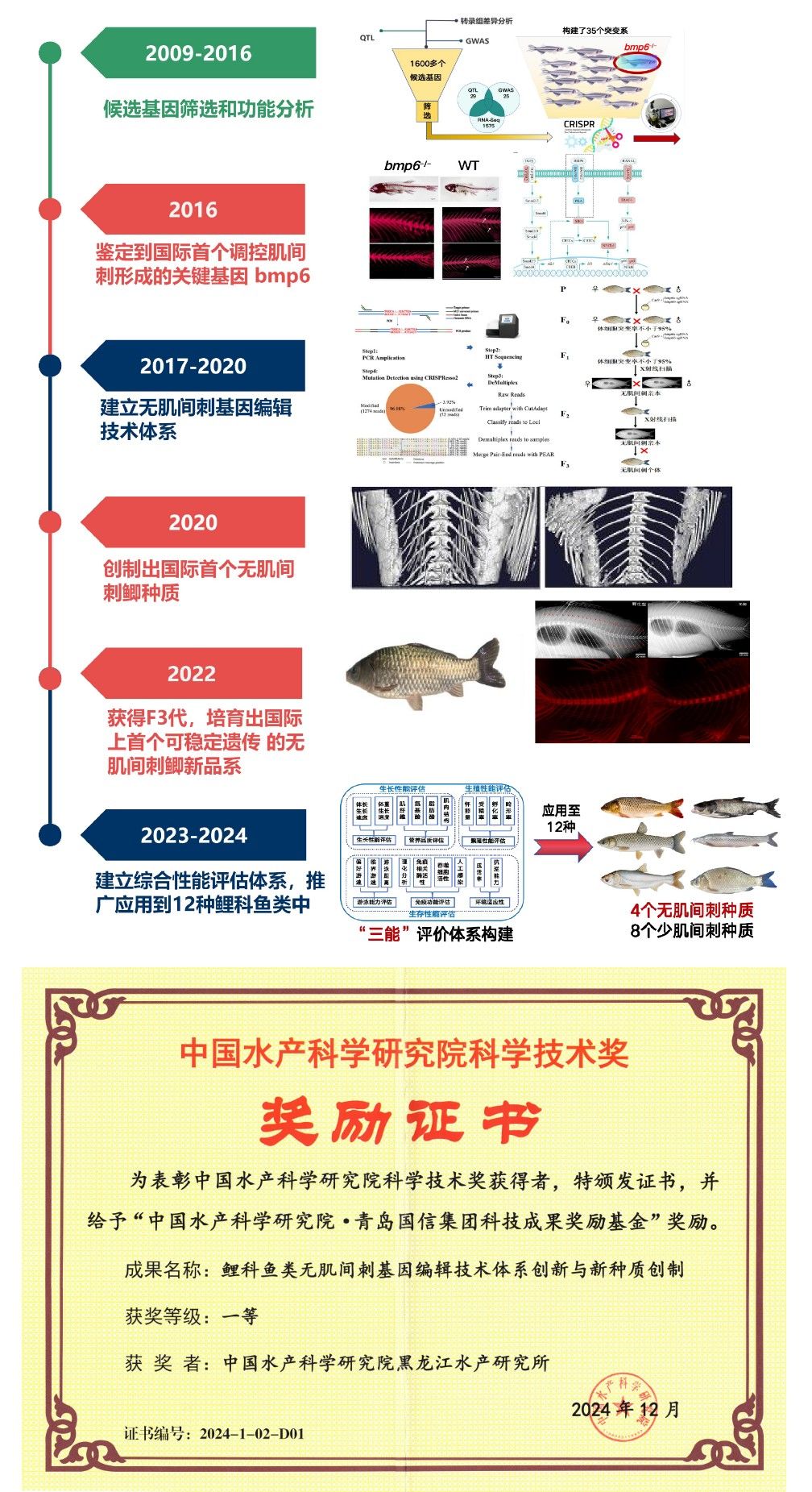

亮点3:创新鲤科鱼类无肌间刺基因编辑技术体系

淡水鱼类基因组学与基因编辑创新团队创新构建了鲤科鱼类无肌间刺基因编辑技术体系,技术跨越12个种属应用,证实了该技术的普适性和实用性。

该成果鉴定到国际首个调控肌间刺形成的关键基因bmp6,颠覆肌间刺性状受微效多基因控制的传统认知,终结了肌间刺是否可选育的学术争论;建立多基因大片段敲除技术和突变体高通量筛选技术,敲除比率和检测效率提升1倍;建立多位点两轮敲除策略,突变纯合系构建由4代缩短至2代;创制国际首个无肌间刺鲫新品系,保存种质2000余尾;建立了涵盖生长、繁殖、营养、肉质、免疫、遗传等6个方面的综合评估体系。该技术解决吃鱼“卡嗓子”问题和鲤科鱼类精深加工“卡脖子”难题,标志着我国水产遗传育种在理论和技术层面的重大突破。

该成果得到国家“863”计划、国家重点研发计划、院所基本科研业务费等项目支持。

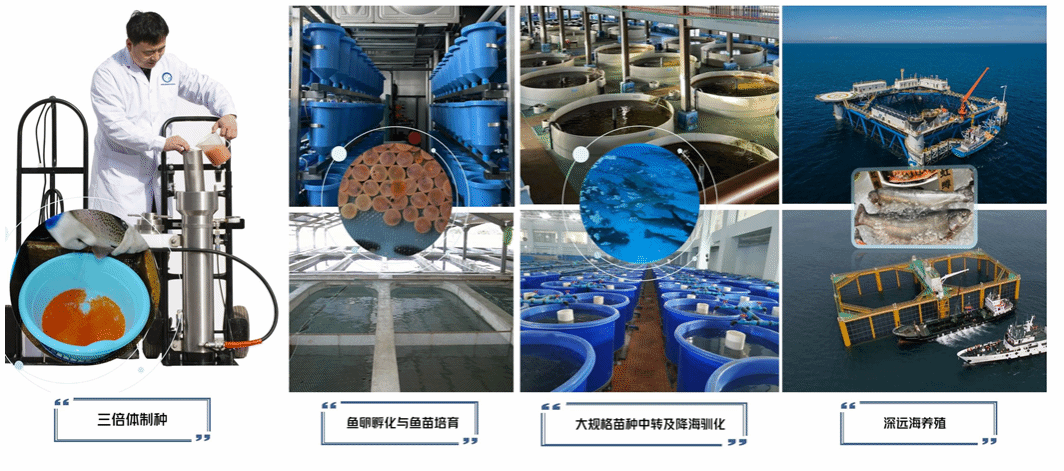

亮点4:首创虹鳟“陆海接力”养殖模式

鲑鳟遗传育种与陆海接力养殖联合攻关团队联合山东财经万泽丰海洋开发集团有限公司、烟台经海海洋渔业有限公司攻克虹鳟“种-繁-驯-运-养”等“陆海接力”养殖关键技术,实现了海水养殖虹鳟零的突破。

该研究针对我国虹鳟产能无法满足国内市场需求的现状,以全雌三倍体虹鳟为主推品种,利用黄、渤海冷水资源,先后攻克了大规格苗种陆基降海驯化、近岸强化培育、长距离转运和深远海养殖等各项技术,依托合作企业自主设计建造的“财金万泽丰海上粮仓系列”+“深蓝2号”和“经海系列”大型智能化桁架网箱,首创虹鳟“陆基-近岸-远海”和“陆-海-岛”养殖新范式,最大离岸超120海里,最大养殖深度超50米。2024年,首批海水养殖虹鳟陆续在日照、烟台等地上市,虹鳟大规格商品鱼产量超1000吨,产值超8000万元。

该研究得到国家重点研发计划、现代农业产业技术体系、院所基本科研业务费等项目支持。

亮点5:创建寒地小龙虾综合种养“南北接力”模式

盐碱水域养殖品种开发与利用、北方主养品种营养饲料与品质调控创新团队创新“寒地小龙虾综合种养‘南北接力’模式”,实现南北联动、优势互补,极大提高稻田增收,推动我国小龙虾产业持续健康发展。入选2024全国“稻渔综合种养新型模式和典型案例”。

东北地区5-9月份特别适合小龙虾生长,且有超8000万亩的稻田,但苗种短缺制约寒地小龙虾产业发展。该研究从南方引进抱仔虾苗,突破中间培育关键技术,构建寒地小龙虾“南北接力”低成本、大规格苗种培育模式;攻克稻-小龙虾综合种养关键技术,构建寒地小龙虾稻田绿色养殖模式,亩增收1500~3000元,化肥、农药使用量分别减少30%、60%以上,综合效益显著。年培育虾苗3500万尾,在哈尔滨、齐齐哈尔、大庆等地建立示范基地,年产值约2200万元。

该研究得到国家重点研发计划、院所基本科研业务费等项目支持。

亮点6:创新大麻哈鱼增殖保护技术

寒地水域渔业资源调查与评估创新团队创新大麻哈鱼增殖保护技术,有效保护和恢复了大麻哈鱼自然资源,为维持寒地自然水域生物多样性提供技术支撑。

该成果针对我国大麻哈鱼资源衰退、资源保护和恢复缺乏技术支撑等问题,查明大麻哈鱼资源状况及致危因素,揭示其生活史特征;优化了苗种繁育技术,成活率提高10%,成本降低40%;构建了受精卵、幼鱼、亲鱼的“三季”放流技术体系,累计放流大麻哈鱼2000万尾,创造经济效益1.35亿元;综合利用耳石染色、锶、温度标记,创制适合我国大麻哈鱼增殖放流的复合标记技术;基于大麻哈鱼回归群体特点,创建了回捕率统计方法;研发了以底质恢复为核心的产卵场修复技术,修复大麻哈鱼产卵场2处(62000m2),亲鱼成功繁殖,繁殖率达90%,幼鱼成功孵出并顺利降海。

该研究得到农业财政自有履职专项、政府购买服务、院所基本科研业务费等项目支持。

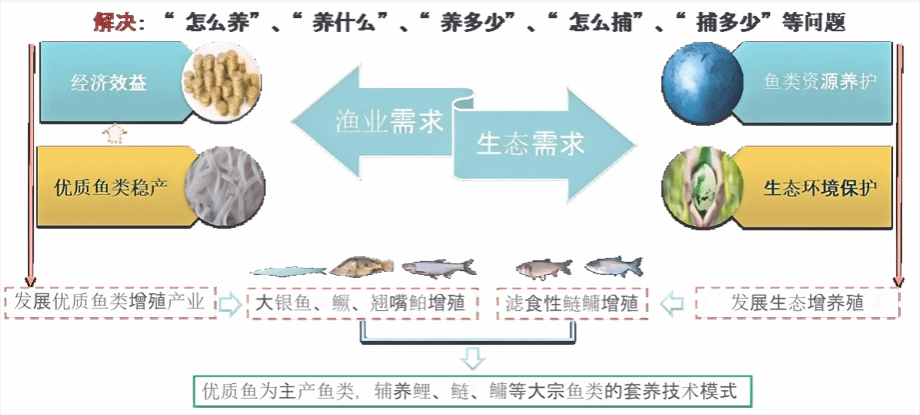

亮点7:构建典型湖泊鱼类稳产关键技术体系

寒地水域渔业资源调查与评估创新团队构建的“典型湖泊鱼类稳产关键技术体系”,实现北方寒区湖泊、水库等大水面稳产增效。

针对东北地区平原湖泊所面临的生境退化、单位渔产力低等典型问题,开展了东北寒区大水面养殖容量评估、生境恢复、捕捞策略、增殖技术等研究,研发了黑龙江省典型湖泊养殖容量评估技术、渔具捕捞选择性及捕捞管理技术、优质鱼类可持续稳产技术等系列技术,整体达到国际先进水平。通过集成人工鱼巢、提升饵料生物丰度、控制天敌生物、优化捕捞策略和养殖模式等方法,构建了大银鱼、鳜、翘嘴鲌等优质鱼类的可持续稳产技术体系,同时构建了以优质鱼为主产鱼类,辅养鲤、鲢、鳙等大宗鱼类的套养技术模式,通过技术体系推广示范,连环湖示范区大银鱼连续五年稳产2.14公斤/亩,增收50元/亩以上。

该研究得到国家重点研发计划、黑龙江省重点研发、院所基本科研业务费等项目支持。

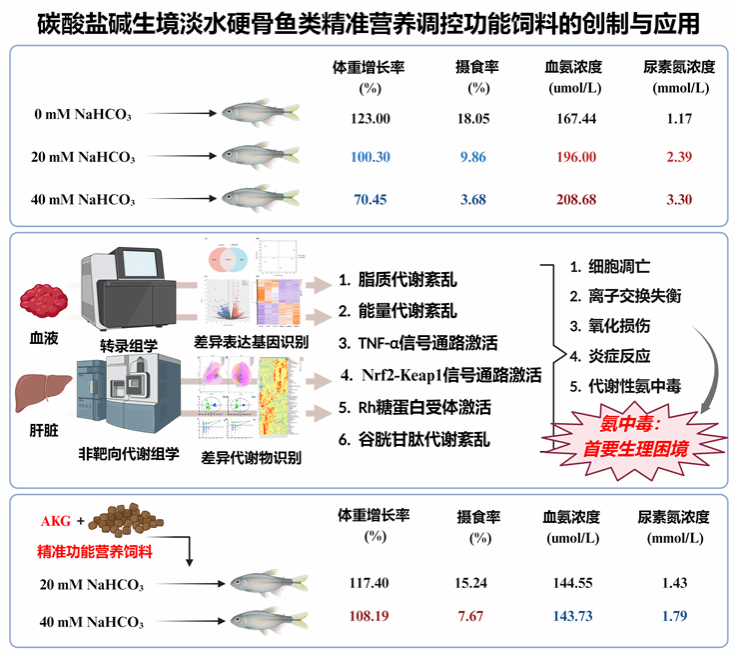

亮点8:研发盐碱水域养殖特种饲料

北方主养品种营养饲料与品质调控创新团队研发了针对东北碳酸盐型高碱水域养殖的鱼类耐高碱饲料,为全国碳酸盐型盐碱水域的开发利用提供了新思路、新方法。

针对我国东北碳酸盐型盐碱水域特点,以提高鱼类耐盐碱性能为目标,采用代谢组学、组织病理学、分子生物学及转录-代谢网络共分析等多学科交叉手段,阐明了鱼类耐盐碱表观性状分子生理机制,解析了阻碍鱼类适应碳酸盐碱生境的关键因素,通过补充增强谷氨酸代谢的功能性添加剂,创制了高浓度碳酸盐碱水域鱼类精准调控饲料,有效缓解氨中毒。通过投喂该饲料,在20mM的碳酸氢钠养殖环境下,鲫的体重增长率接近淡水养殖环境的80%~88%,摄食率同比增长54.56%;在40mM的碳酸氢钠养殖环境下,体重增长率接近淡水养殖环境的73%~80%,摄食率同比增长108.42%。

该研究得到农业农村部现代农业产业技术体系、黑龙江省杰出青年科学基金、院科技创新团队项目支持。